在“双碳”目标引领下,中国氢能产业已上升至国家战略高度。《中华人民共和国能源法》首次将氢能明确纳入能源管理体系,国务院《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确提出“构建安全、多元、高效的储运体系”。然而,氢气的高效储存与释放技术始终是制约产业化的关键瓶颈。相较于高压气态和低温液态储氢,镁基固态储氢体系凭借其高储氢密度和安全性优势脱颖而出。本文将围绕氢化镁的核心机理展开探讨,为读者呈现这一材料的科学内涵。

氢化镁的核心机理源于金属镁与氢气的可逆化学反应:Mg + H₂ ↔ MgH₂。这一看似简单的反应背后,蕴含着复杂的晶体学与热力学调控原理。MgH₂吸放氢过程是氢、Mg、MgH₂三相动态平衡过程。氢化镁在吸氢初期形成固溶体时吸氢容量极少,在等温状态下当氢压以及氢固溶度升高至特定数值,固溶体(α相)开始向MgH₂(β相)转变,β相氢化物形核长大,而此过程随着相变进行氢压不变,直到α相完全转变为MgH₂(β相),氢压继续升高,氢化反应完成。随着温度升高,相同材料的相变平台压也越高,随之温度继续升高,平台不断变窄,最终消失。

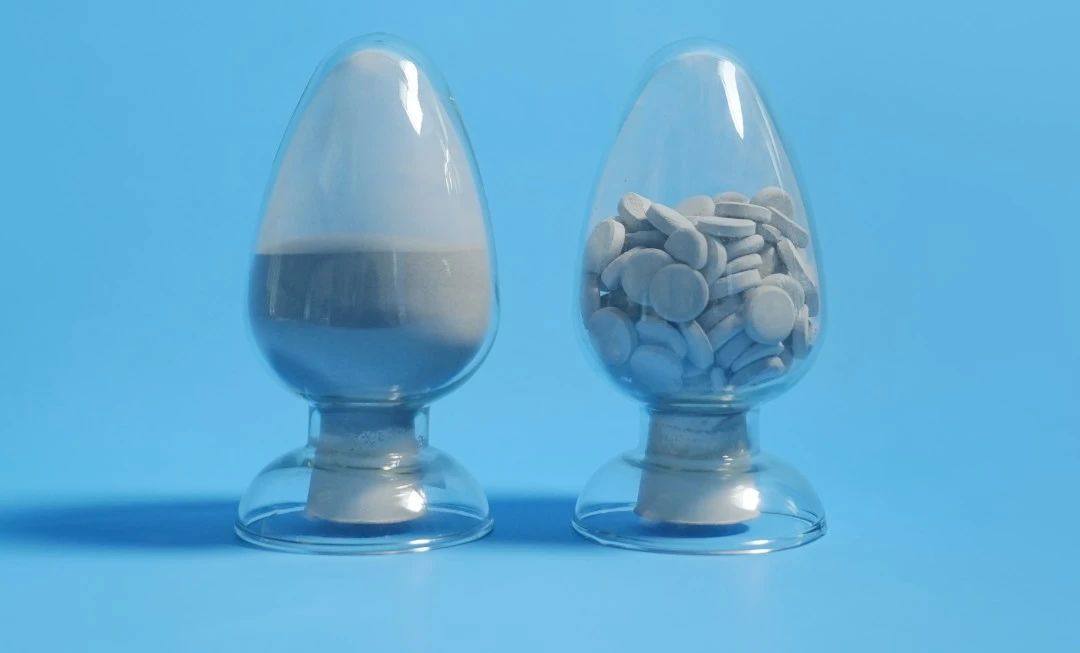

氢化镁的核心价值体现在三个维度的性能平衡:

1、储氢密度领先:理论质量储氢密度达7.6 wt%,体积储氢密度可达106kg/m³以上,为标准状态下氢气密度的119倍、70MPa高压储氢的2.7倍、液氢的1.5倍。这种特性使其在车载、无人机等空间敏感场景中占据绝对优势。

2、循环稳定性优异:研究表明,富德金煜研发的氢化镁材料在300℃条件下经历1000次吸放氢循环后储氢量仍>6.5 wt%,这得益于其循环稳定性与结构完整性。对比有机液态储氢材料的副产物积累问题,镁基体系的循环经济性更为突出【1】。

3、能量转换高效:吸氢过程释放的74.6 kJ/mol热量可通过热管理系统回收,用于驱动后续放氢阶段的吸热需求,实现系统内能量闭环。这种自持式热平衡特性在分布式能源系统中具有重要价值。

经过多年发展,氢化镁材料经历了从本征特性研究到跨尺度调控,从单一能源载体到多功能集成的进化之路。未来,随着制备成本持续下降,这种“固态氢海绵”有望在十年内实现规模化应用,成为氢经济时代的重要基础设施。当我们在实验室中“雕琢”每一个镁晶格的同时,也在为人类构建清洁能源的未来描绘充满希望的蓝图。

引用来源: 【1】氢能储存技术最新进展

来源:富德金煜